消费如同一条绵延的丝线,贯穿于生活的每个角落。然而,在这条看似平静的消费之路上,暗藏着无数“暗礁”——假冒伪劣、虚假宣传等消费陷阱时刻威胁着我们的权益。稍有不慎,我们便会“触礁”受损。3·15消费者维权日,恰似一面坚盾,为每一位消费者的合法权益保驾护航。下面就让我们一起学习3·15常识以法律为武器,以知识为盾牌,共同构筑起维护消费者权益的坚固防线。

一、3·15的前世今生

1962年3月15日,美国总统约翰·肯尼迪首次提出消费者的四项权利:安全的权利、知悉的权利、选择的权利和意见被听取的权利。此后,3月15日被定为国际消费者权益日,旨在唤醒消费者的自我保护意识,推动全球消费者权益保护运动。在我国,1984年中国消费者协会成立,此后3·15的影响力不断扩大,从曝光不良商家到推动消费领域法律法规完善,它见证并推动着中国消费环境的改善。

二、大学生常遇的消费乱象

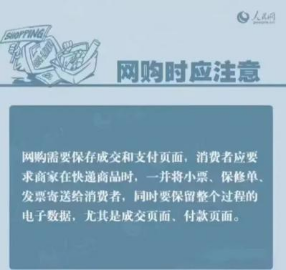

1.大学生+网购消费 = 懂筛选辨真假的消费者:网购已成为大学生的日常,但随之而来的风险也不容忽视,如质量不佳、货不对板等问题。

2.大学生+食堂消费 = 懂监督促品质的消费者:食堂是大学生日常饮食的主要场所,价格、食材新鲜度和卫生状况直接影响他们的生活。

3.大学生+培训充值 = 懂谨慎防套路的消费者:为提升竞争力,大学生热衷于参加各类培训,健身、美容等预充值消费也较为普遍。然而,部分不良商家存在夸大宣传、卷款跑路等问题。

4.大学生+周边消费 = 懂留心识乱象的消费者:校园周边的小餐馆、超市、打印店等是大学生常去的消费场所,但部分商家存在缺斤少两、售卖过期食品、随意涨价等问题。

5.大学生+二手交易 = 懂留痕保权益的消费者:二手交易在校园中非常流行,但由于信息不对称,买卖双方容易产生纠纷。

三、维权攻略请查收

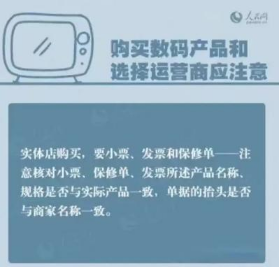

发现权益受损,首先要保留证据,购物小票、发票、聊天记录、商品实物等都是维权的关键。接着与商家协商,理性表达诉求,争取友好解决。若协商无果,可向消协、市场监管部门投诉,也能依据仲裁协议申请仲裁,或者直接向法院提起诉讼。如今,12315热线和互联网平台都让投诉变得更便捷。

大学生作为消费市场的新生力量,正在通过自身的行动推动消费环境的改善。在“3·15”消费者权益日这个特殊时刻,大学生更应积极行动,勇敢对侵权行为说“不”。只有当每个大学生都重视消费权益,才能共同营造一个更加公平、透明的消费环境,让消费之路更加安心。